Cancel culture Zoom sur la censure 2.0

De Kevin Spacey à Agatha Christie, de Pépé le Putois à Molière, ils sont tous victimes de ce « tribunal populaire » qui utilise les réseaux sociaux pour condamner, corriger, effacer… D’où vient ce mouvement qui s’attache à lutter contre le sexisme, le racisme et l’homophobie, tout en refusant toute forme de débat ? Tentative d’éclairage avec Emmanuel Pierrat, avocat et auteur parisien.

Le 29 octobre 2017, le ciel est tombé sur la tête de Kevin Spacey. Sonnée par l’affaire Weinstein, l’Amérique est alors submergée par une vague d’accusations, soulignée du hashtag #MeToo. À 58 ans, le comédien, lui, est au sommet de sa carrière. Découvert dans Seven et Usual Suspects, oscarisé en 2000 pour son rôle dans le film de Sam Mendes, American Beauty, il incarne Frank Underwood dans la série House of Cards sur Netflix. Un vrai carton ! Mais, ce jour-là, Anthony Rapp l’accuse ouvertement d’agression sexuelle : Spacey aurait tenté d’abuser de lui, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans au moment des faits présumés. Évidemment, tous les médias reprennent l’information et la « nouvelle » réputation de la star se propage dans le monde entier : alors qu’il n’y a eu ni jugement, ni preuve de sa culpabilité, il est désormais considéré comme un prédateur sexuel. Les réactions ne se font pas attendre. Netflix annonce que Kevin Spacey n’apparaîtrait plus dans les épisodes de la série et annule la sortie du long-métrage Gore sur la vie de l’écrivain Gore Vidal, interprété par l’acteur. Ridley Scott, lui, décide d’effacer purement et simplement sa présence de toutes les scènes du film Tout l’argent du monde, et de le remplacer par Christopher Plummer. En 2019, le comédien est même condamné à verser 31 millions de dollars à la société de production de la série House of Cards. Sa carrière est désormais au point mort.

Pourtant, en octobre 2022, soit cinq ans après ses accusations, Anthony Rapp est débouté par un tribunal civil de New York : Kevin Spacey a été jugé non coupable d’attouchements sexuels. Mais, s’il n’en a pas tout à fait terminé avec la justice (trois plaintes pour agressions sexuelles sont ouvertes à Londres !), le comédien américain ne retrouvera jamais sa vie d’avant. Depuis 2017, il a été oublié, éliminé, censuré… Il est l’une des victimes de ce que l’on appelle désormais la cancel culture. Au départ, cet anglicisme – qui n’a pas de correspondance en français – définit une forme de militantisme et de protestation qui utilise les réseaux sociaux – Twitter et Tik Tok en tête – comme tribunal public, en se moquant de l’État de droit et en piétinant toute idée de présomption d’innocence. Aujourd’hui, pourtant, cette cancel culture ne se limite plus à la chasse aux « porcs ». Elle s’est étendue au théâtre, à la littérature, à l’histoire, avec la ferme intention de sortir tous les cadavres du placard.

« Lutter contre le racisme, le sexisme, l’antisémitisme ou l’homophobie, nous sommes tous d’accord. »

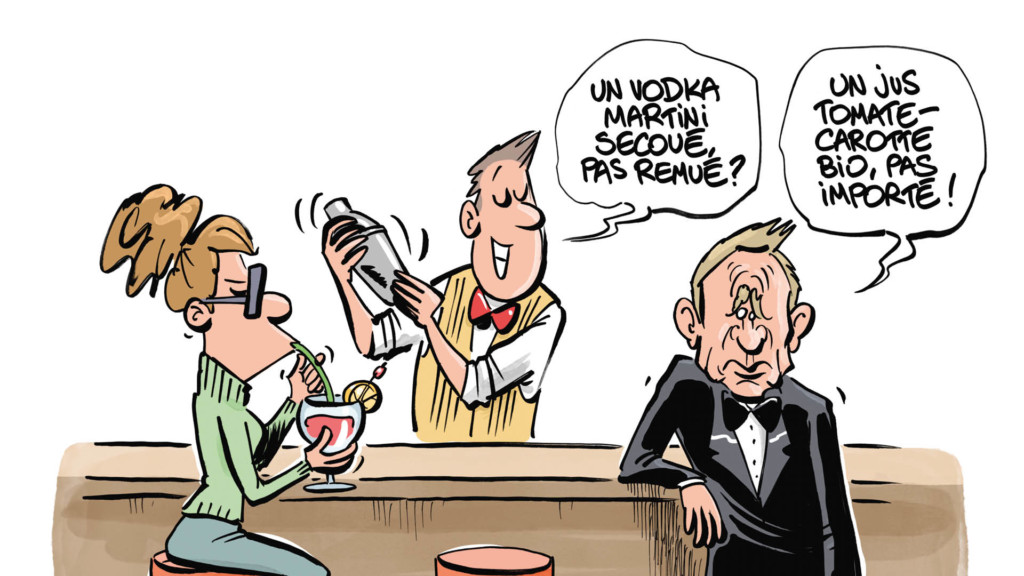

De James Bond à Pépé le Putois

Des exemples ? Il y en a à foison. Les romans de Roald Dahl (Charlie et la Chocolaterie) et Ian Fleming (James Bond) viennent ainsi de passer à la moulinette des « sensitivity readers » et ont été lissés de toute référence raciale ou offensante. En plus de la suppression de propos « problématiques », Le Club des Cinq a d’abord été délesté de son passé simple, jugé « trop complexe » pour les jeunes lecteurs d’aujourd’hui, avant que l’éditeur ne fasse machine arrière face à la chute des ventes. Alors que les Schtroumpfs sont désormais considérés comme « sexistes », le personnage de Pépé le Putois, lui, a été coupé au montage du film Space Jam 2, produit par Warner : en « harcelant » la chatte Pénélope pour obtenir un baiser, il entretiendrait la culture du viol. Quant au best-seller d’Agatha Christie, Dix petits nègres, vendu à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde, il a été rebaptisé, à la demande de l’un des ayant-droit, l’arrière-petit-fils de l’écrivaine, James Prichard. Son nouveau titre ? Ils étaient dix. À La Manufacture, la Haute école des arts de la scène, à Lausanne, la nouvelle génération de comédiens n’hésite pas à retoucher les répliques des pièces de Molière ou de Racine, parce que leurs propos « véhiculent des stéréotypes contre les minorités, inacceptables dans la société d’aujourd’hui ». « Il faut continuer à interpréter

les classiques, mais le faire sans prendre en compte ce débat-là serait une imposture », se justifiait Frédéric Plazy, son directeur, sur le plateau de la RTS.

Comment expliquer cette vague de prohibition et de « terrorisme » intellectuel ? Biberonnée aux réseaux sociaux et à ses fake news, notre société ne tolère-t-elle plus le débat d’idées, au point d’oublier d’où elle vient et d’effacer le passé d’un coup d’éponge ? « L’heure du monde d’après aurait dû être à la pédagogie, au recul, à l’apprentissage et au discernement. La culture nous est vitale, dans sa diversité, avec ses travers, ses hauts et ses bas, ses chefs-d’œuvre et ses classiques, ses avant-gardes et son passé. La culture est ce qui nous fait réfléchir, nous rend humains, nous fait vibrer. En jouir et en débattre est à la fois notre droit et notre devoir. La bannir par une censure précipitée serait notre perdition et la garantie d’un retour, non pas au monde d’avant, mais à ceux de l’Inquisition ou de la lettre de cachet. »

Avocat à Paris, Emmanuel Pierrat pose un regard sans concession sur la cancel culture. Dans son dernier livre sur le sujet, Les nouveaux justiciers, paru en 2022 aux Éditions Bouquins, il en parle comme d’une « gangrène qui pourrit la vie sociale, personnelle, professionnelle de ceux qui [en] sont atteints » et d’un « tribunal populaire », nourri par la culture du tweet, qui a fait de la « présomption de culpabilité » une évidence. « Quand on ne dispose que de 240 caractères pour cracher sa haine, cela ne permet ni la nuance, ni l’explication et cela renverse aussi tous les principes de droit », précise-t-il. Mais ce mouvement de contestation contribue également à l’affadissement et à l’appauvrissement de notre société, en supprimant tout ce qui pourrait choquer, gêner, émouvoir… Comment en est-on arrivé là ?

La cancel culture est née et s’est développée sur les campus universitaires aux États-Unis, principalement dans celui de Berkeley, au nord de San Francisco, à une vingtaine de kilomètres de la Silicon Valley et de ses start-up. Une localisation loin d’être anodine : ses étudiants sont rompus à l’art du numérique, de la technologie et du réseautage. « Cela montre aussi que, malgré les apparences, cette idéologie trouve ses racines intellectuelles et politiques dans un monde majoritairement blanc, économiquement aisé et suréduqué », fait encore remarquer Emmanuel Pierrat. À Berkeley, les étudiants ont pris l’habitude d’évaluer leurs professeurs et de les filmer pendant les cours afin de guetter tout dérapage. Cette pression a conduit les professeurs à s’autocensurer pour ne pas être mal vus et ne pas avoir à se justifier sur un comportement ou une phrase jugés inappropriés. « Le mouvement s’est nourri de lui-même. Il a contaminé les campus les plus prestigieux, où l’on trouve un département de littérature ou de sciences humaines particulièrement vindicatif. » Il a fini par traverser l’Atlantique pour atteindre le Vieux-Continent, aidé en cela par l’utilisation effrénée des réseaux sociaux et la toute-puissance de Twitter, Tik Tok et Instagram. Des « outils » efficaces pour relayer une information, même erronée, à travers la terre entière. Avec les dégâts collatéraux que cela peut provoquer.

«Ils ont été fabriqués pour faire de la musique, non pas pour rester derrière une vitrine!»

Ne pas se tromper de combat

Car la cancel culture a trouvé un autre terreau pour s’épanouir : les médias. « Dans une rédaction malmenée et pauperisée, avec cette nécessité de réagir sur le numérique pour ne pas être battu en brèche par la rapidité des réseaux sociaux, et pour fidéliser le lecteur, la propension d’embrayer le pas dans ce mouvement est très grande », explique l’avocat parisien. On ne vérifie plus l’information, on prête l’oreille à celui qui crie le plus fort, on en vient même à bafouer les règles d’éthique… Il en veut pour preuve la nomination récente, chez Mediapart, d’une gender editor, chargée de vérifier que « le traitement des sujets soient égalitaires aux minorités représentées en France ». « On n’est plus dans l’information », peste ce grand consommateur de journaux. « Comme si les journalistes avaient pour objectif de les dénigrer dans leurs articles. »

À ce stade de la réflexion, il est utile de préciser que personne ne remet en cause la pertinence de l’argumentaire de ces minorités. Il ne faut surtout pas se tromper sur le fond du combat ! « À l’aune de la cancel culture, il existe des motivations qui ne sont pas stupides. Lutter contre le racisme, le sexisme, l’antisémitisme ou l’homophobie, nous sommes tous d’accord. Le problème, ce sont les techniques utilisées, qui sont abominables et plus proches du maccarthysme que d’une véritable lutte pour les droits humains. » En résumé : juste cause, mauvais moyens ! Il prend l’exemple de ce présentateur de JT, en France, accusé de viol par une jeune femme sur Twitter, avec le hashtag #balancetonporc. En moins de trente minutes, l’info fut partagée à 1200 reprises. Or, cet homme ne connaît pas sa délatrice… Il se trouve que, la veille au soir, alors qu’il fêtait son anniversaire de mariage avec son épouse dans un restaurant de la capitale, le journaliste a refusé de prendre un selfie avec cette femme. A-t-elle simplement cherché à se venger ? « Cette histoire m’a glacé le sang : vous pouvez être mort sur la place publique en cinq minutes, parce que vous avez refusé de répondre à une admiratrice… »

Comment sortir du mouvement ?

« Si on commence à imposer des critères et à faire la confusion entre l’homme ou la femme, et son œuvre – qui n’a le plus souvent rien à voir avec sa vie privée ou ses pensées personnelles, on peut vider toute notre bibliothèque, fermer les salles de cinéma et les musées », nuance Emmanuel Pierrat. « Nous avons tous, autant que nous sommes, notre part d’ombre. » Comment dès lors s’extraire de cette spirale infernale ? Existe-t-il vraiment une porte de sortie ? Faut-il attendre qu’il y ait un mort pour que la tendance s’inverse ? « C’est trop tard, il y en a eu », lâche l’avocat, faisant référence au chef franco-japonais Taku Sekine, qui s’est suicidé après avoir été emporté, contre son gré, dans une affaire de viol présumé (sans que son nom ne soit cité publiquement).

La solution existe. Il « suffirait » d’imposer un système de contrôle sur les réseaux sociaux, de créer des outils de réglementation plus efficaces contre la haine en ligne… Un sacré défi pour les gouvernements face à la toute-puissance de ces monstres numériques ! Mais le salut passera également par l’éducation des jeunes générations sur les méfaits des réseaux sociaux. « Les enfants sont victimes de harcèlement à l’école : or, il s’agit des mêmes fondements que la cancel culture dont on parle pour Johnny Depp », fait d’ailleurs remarquer Emmanuel Pierrat. Il est surtout urgent de rétablir le dialogue, de restaurer le débat, de faire preuve de pédagogie. L’idée de changer le monde part d’une intention louable. Mais, pour ce faire, doit-on forcément piétiner les libertés individuelles et dédaigner jusqu’à la Déclaration des Droits de l’Homme pour arriver à ses fins ? La censure est l’une des caractéristiques des régimes totalitaires. Il ne faut jamais l’oublier…

« Les nouveaux justiciers. Réflexions sur la cancel culture », d’Emmanuel Pierrat. Éditons Bouquins, 2022.

DE CARL VOGT À DAVID DE PURY

« AJOUTER DE L’HISTOIRE A L’HISTOIRE… »

SUISSE ROMANDE

D’un côté, il y a Carl Vogt, naturaliste genevois, qui a mené une brillante carrière politique et s’est notamment battu pour la démocratisation de l’enseignement supérieur. De l’autre, on trouve David de Pury, homme d’affaires qui a légué une partie de sa fortune à sa ville d’origine. Deux personnages historiques que Genève et Neuchâtel ont célébré sur l’espace public pour l’héritage qu’ils ont laissé. Mais ça, c’était avant. Avant que l’on s’intéresse à leur part d’ombre… Si le Neuchâtelois doit une partie de sa fortune à la traite des esclaves, le Genevois a soutenu des thèses sur la hiérarchisation des races et l’infériorité du sexe féminin. Des idées, datant des XVIIIe et XIXe siècles qui ne tiennent plus dans la société d’aujourd’hui. Comment gérer ce passé encombrant ? Suffit-il de déboulonner une statue pour laver l’histoire de ses scories ? Ou peut-on faire preuve de pédagogie pour expliquer sans éliminer ?

À Genève, si le buste de Carl Vogt, à l’entrée d’Uni Bastions, a été déplacé en raison de travaux, l’Université a décidé de débaptiser le bâtiment situé sur le boulevard du même nom, suivant ainsi les recommandations du groupe de réflexion, présidé par Samia Hurst-Majno, professeure en éthique biomédicale, et formé pour arbitrer cette controverse : l’héritage du scientifique n’est plus conforme aux valeurs de l’institution, il est donc « problématique de continuer de le célébrer ». En revanche, une plaque a été posée pour justifier ce choix. « Lorsque les questions sont abordées dans le débat public, on brandit souvent l’épouvantail d’une approche iconoclaste ou négationniste qui viserait à rayer le passé », lit-on dans le rapport. « Il n’en est pas question. Nous plaidons au contraire pour enseigner le passé, mais de manière complète, en cessant d’en nier les aspects dérangeants. » Une position qu’Yves Flückiger, recteur de l’UNIGE, valide à 100 %. « La liberté académique est une valeur fondamentale qu’on ne doit pas transgresser. L’Université doit rester un lieu où l’on peut discuter, donner son opinion, et garder ce recul nécessaire à la réflexion. Dans un contexte de cancel culture, un mouvement justement fermé au débat, elle devient indispensable. »

À Neuchâtel, la Municipalité a aussi opté pour l’éducation. Si elle a laissé David de Pury sur son piédestal, elle l’a assorti d’une autre sculpture, signée de l’artiste genevois Mathias Pfund – représentant le négociant, la tête à l’envers, plantée dans son socle – et d’une plaque explicative. « Notre but est d’ajouter de l’histoire à l’Histoire », explique Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture. Traduit en douze langues, le texte apporte en effet des éléments complémentaires à la vie de l’homme d’affaires. Mais la Ville de Neuchâtel ne s’est pas arrêtée là: elle a mené une réflexion plus large sur l’héritage de certains de ses notables. En 2018, elle avait déjà décidé de rebaptiser l’Espace Louis Agassiz, devant l’Université, en raison de ses théories sur le racisme : cette place est désormais dédiée à Tilo Frey, née au Cameroun, première Neuchâteloise à avoir été élue au Conseil national. « Ce scientifique bénéficie d’hommages dans d’autres endroits de la ville. Nous avons estimé que cet espace était celui de trop ! » Mais, pour ne pas occulter le passé trouble de ces familles, compromises dans « des démarches de colonisation et de traite négrière », la Municipalité a créé un parcours didactique, en trois langues, qui permet de mesurer cette empreinte coloniale dans la ville et de comprendre l’histoire de ses bâtiments et les raisons de la présence de ces statues dans son espace public. Une manière d’apprécier tout le chemin parcouru, depuis quatre siècles, pour faire évoluer les mentalités. Même s’il y a encore du travail.

Interview

HUMOUR AU FEMININ

« UNE DÉMARCHE PLUS ENGAGÉE »

SCENE

Peut-on être une femme et être vulgaire ? La question est arrivée sur la table avec une chronique de Rébecca Balestra sur les ondes de la Radio romande : un auditeur s’était plaint du langage peu châtié de la Genevoise. Ce dont elle s’est amusée en direct. « Cela fait partie de moi, j’utilise ce vocabulaire-là », se justifie-t-elle. « Quand Yann Marguet et Alexandre Kominek usent du même ton dans leurs chroniques, cela ne pose pas de problème. En revanche, moi, avec mon physique de grand oiseau, ça passe moins bien ! » Pas facile de s’imposer dans ce milieu d’hommes – qui pourrait être assimilé à certains égards à un vestiaire de football avec ses blagues sexistes. « Il y a quelques années, il ne fallait pas être jolie pour faire rire », font remarquer Olivia Gardet et Émilie Chapelle. « Si tu étais belle, tu faisais du cinéma ! » Pour une femme, être humoriste reste encore « une démarche différente, plus engagée ». « Elle prend un espace qui ne lui est pas donné. Elle doit donc lutter, se montrer deux fois plus efficace qu’un homme pour être au même niveau que lui. C’est une histoire de culture ! » Les fondatrices du Caustic Comedy Club observent cependant une évolution positive depuis quelques années : même si elles continuent d’être moins nombreuses (on compte environ une femme pour six hommes !), les femmes ont désormais leur communauté de fans. Et imposent leur présence dans les festivals. Ou sur les plateaux des comedy clubs. Laura Laune, Nora Hamzawi et Inès Reg seront à l’affiche de Maxi-Rires à Champéry. Anne Roumanoff, Elodie Poux, Rébecca Balestra et Alexandra Pizzagali retrouveront ensuite Laura Laune à Morges-sous-Rire. Au Caustic, Olivia Gardet et Émilie Chapelle réservent, une fois par mois, leur plateau aux standupeuses, afin d’encourager la nouvelle génération. « Nous organisons aussi des ateliers d’écriture. À l’époque, nous avions beaucoup d’inscriptions de femmes, attirées par le succès de Marina Rollman – la première humoriste en Francophonie à être à la fois belle, drôle et intelligente. » Désormais, la Genevoise s’est retirée de la scène pour relever d’autres défis. Et les femmes sont moins nombreuses à toquer à la porte du club carougeois. N’y a-t-il donc pas de relève en Suisse ? « Il y a quatre noms qui circulent régulièrement : Cinzia Cattaneo, Julie Conti, Aude Bourrier et Vanessa Lépine. En comparaison, la Belgique compte bien plus de femmes humoristes. » Cela pourrait presque faire le début d’un sketch, non ?